日記とは言い切れない更新速度です。

2014

こんなこと書いている場合じゃないんですけれど(手の故障という点で)、どうしても書きたくて我慢できなくなったのでガシガシ書くこの記事。

ちょっと調べたいことがあったので、部屋の本棚にあるグリム童話(岩波文庫版、金田鬼一訳、第四巻)を抜き出してめくっていたんですが、ふと目に留まったこのお話。

「ガラスのひつぎ」(183話、私の持っている版では245ページからです)

ちょ、ちょっと聞いてくださいよこの話……! いろいろ盛り沢山すぎてどうしよう><と思ってるんですけど、余程お時間ある方のみお付き合い下さい(笑) ようするに、ひたすらツッコミ入れるだけの記事です。

PR

2014

「バイオミネラリゼーション―生物が鉱物を作ることの不思議」渡部哲光著(1997)

今日ようやく読み終えた本。

いつも、「本は別腹」と言って、本ならかなり高値でも買ってしまうんですけれど、内容がさっぱり分からない状態での4410円は、やっぱり躊躇してしまいます。

しかし、近所の本屋を巡っても、どこにも存在しない……(多少古いですしね)

思い切ってネットで買ったんですけれど、かなり迷いました。

そして、届いた本の裏側が、

「このラベルはきれいにはがせます」という文言を見た途端、「嘘だろう」と突っ込みましたが、やっぱりその通りでした。シールが青くなりました……ちょっとおこ。

それはともかく、なんでこの本を買ったかというと、「鉱物と人間がどのくらい同じものなのか知りたい」という理由です。

私の中で、稲と水晶は兄弟なんですよ(突然意味不明なことを言い出してすみません)

それというのも、ずっと前、鉱物学の本を読んでいて、「稲の中には多くのケイ素が含まれているので、稲を焼いた灰の中からケイ素を取り出せば、水晶ができる」(うろ覚え)という話を読んだからであります。世に名高いプラント・オパールというやつですね多分。

バラの棘だって栗の棘だってケイ素が入っているわけで、そう思えば、あいつら(植物)は全部、水晶の兄弟なんじゃないかという疑いが濃厚です(私の脳内では)。

植物が枯れる→ケイ素が地中に浸み込む→数億年後には水晶が!

なんてうらやましい。

私だって水晶と兄妹になりたい……というか、自分が死んだ後、その要素が巡り巡って鉱物化するとか、なんかロマンではないですか(私的には)

しかし、人体にはケイ素はほとんど含まれていないはず(微量元素としてほんの少しあると聞いたような気がしますが)、ということは、水晶は諦めて、何か他に、人間と地続きな鉱物がないかと思っていたわけです。私の脳内は始終こんなことばかり考えていますすみません。

結局、この本を読んでもよく分からなかったんですが(え)

とりあえず分かったところだけざっくりまとめますと、世の中には鉱物を体内に取り込んで骨格等を作っている生物が無数におります(人間もそうだし)。

※鉱物の定義は「生きて活動している生物の中に存在するものは含まない」なので、この場合は鉱物とは呼ばず「バイオミネラル」という用語で呼ぶ必要があるのですが、今回の読書目的にはあまり関係ないのでそこは無視します

この本に取り上げられている事例は海洋生物が多く、石灰がメインのような印象。

ですが、一応、

・方解石

・あられ石

・菱鉄鉱

・石膏

・天青石

・重晶石

・磁鉄鉱

・針鉄鉱

・アパタイト

・蛍石

・黄鉄鉱

・方鉛鉱

……などなど、生物の中に存在する鉱物が山ほど一覧表になって出てくるので、人間と地続きになりそうな要素は……ええと、カルシウム類とアパタイト類ぐらいしかないですかね……なんかないんですかね……

……

……で、結局、本当に全くよく分からなかったんですけれど(^^;)

しかし、オパールの骨格を持つ原生動物がふよふよと海に浮かんでいる姿を妄想したりして、なかなか面白い読書ではありました。本の内容自体はとても硬くて、容赦なく専門用語が襲い掛かってくるので、自分の持っている妄想力がとことん試された感がありますが。妄想しなくても本当は面白い分野だと思うので、これからじっくり再読して読み解いていきたいものです。

ちなみに、どう考えても一般向けの書物ではない気がするので、あまりお勧めはできません;

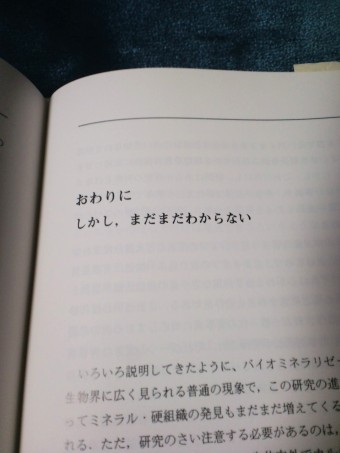

なお、読んでいて一番面白かった瞬間↓

この正直さと、意外と詩的に見える表題が好きです。

そして、次に読む予定で購入済みの本がこちら↓

懲りていません。「稲と水晶は兄弟説」(兄弟妄想と呼ぶべきか)を強化する予定です。

「両錐水晶がびっしりと実る木や草」を妄想してうっとりするのと同じ部類の妄想だと思います。たぶん。

草に宝石がなるわけがないのに、そういう光景を想像したくなるんですよね。異種の組み合わせが詩情をそそるんだろうか。

同じように、人間が死んだら数億年後には鉱物になっていたらいいなと思います。化石のようになったらちょっとショッキングですけど……生前をまったく連想させないような、なるべくなら透き通った種類の石がいい。

しかし、最近たまに見かける「遺灰をダイアモンドに」とか、そういうのもちょっと違う気がします。鉱物はあくまでも自然の中から生まれてくるものなので、ああいうふうになりたいわけです。研磨したり母岩を取り払ったりした宝石より、母岩つきの鉱物標本がいい、と思うのと同じ感覚でそう思っています。

……たぶん、この命題はまだまだ私の中で続くので、今後新しい情報を仕入れて妄想が悪化/軽減したら、またご報告します。

今日ようやく読み終えた本。

いつも、「本は別腹」と言って、本ならかなり高値でも買ってしまうんですけれど、内容がさっぱり分からない状態での4410円は、やっぱり躊躇してしまいます。

しかし、近所の本屋を巡っても、どこにも存在しない……(多少古いですしね)

思い切ってネットで買ったんですけれど、かなり迷いました。

そして、届いた本の裏側が、

「このラベルはきれいにはがせます」という文言を見た途端、「嘘だろう」と突っ込みましたが、やっぱりその通りでした。シールが青くなりました……ちょっとおこ。

それはともかく、なんでこの本を買ったかというと、「鉱物と人間がどのくらい同じものなのか知りたい」という理由です。

私の中で、稲と水晶は兄弟なんですよ(突然意味不明なことを言い出してすみません)

それというのも、ずっと前、鉱物学の本を読んでいて、「稲の中には多くのケイ素が含まれているので、稲を焼いた灰の中からケイ素を取り出せば、水晶ができる」(うろ覚え)という話を読んだからであります。世に名高いプラント・オパールというやつですね多分。

バラの棘だって栗の棘だってケイ素が入っているわけで、そう思えば、あいつら(植物)は全部、水晶の兄弟なんじゃないかという疑いが濃厚です(私の脳内では)。

植物が枯れる→ケイ素が地中に浸み込む→数億年後には水晶が!

なんてうらやましい。

私だって水晶と兄妹になりたい……というか、自分が死んだ後、その要素が巡り巡って鉱物化するとか、なんかロマンではないですか(私的には)

しかし、人体にはケイ素はほとんど含まれていないはず(微量元素としてほんの少しあると聞いたような気がしますが)、ということは、水晶は諦めて、何か他に、人間と地続きな鉱物がないかと思っていたわけです。私の脳内は始終こんなことばかり考えていますすみません。

結局、この本を読んでもよく分からなかったんですが(え)

とりあえず分かったところだけざっくりまとめますと、世の中には鉱物を体内に取り込んで骨格等を作っている生物が無数におります(人間もそうだし)。

※鉱物の定義は「生きて活動している生物の中に存在するものは含まない」なので、この場合は鉱物とは呼ばず「バイオミネラル」という用語で呼ぶ必要があるのですが、今回の読書目的にはあまり関係ないのでそこは無視します

この本に取り上げられている事例は海洋生物が多く、石灰がメインのような印象。

ですが、一応、

・方解石

・あられ石

・菱鉄鉱

・石膏

・天青石

・重晶石

・磁鉄鉱

・針鉄鉱

・アパタイト

・蛍石

・黄鉄鉱

・方鉛鉱

……などなど、生物の中に存在する鉱物が山ほど一覧表になって出てくるので、人間と地続きになりそうな要素は……ええと、カルシウム類とアパタイト類ぐらいしかないですかね……なんかないんですかね……

……

……で、結局、本当に全くよく分からなかったんですけれど(^^;)

しかし、オパールの骨格を持つ原生動物がふよふよと海に浮かんでいる姿を妄想したりして、なかなか面白い読書ではありました。本の内容自体はとても硬くて、容赦なく専門用語が襲い掛かってくるので、自分の持っている妄想力がとことん試された感がありますが。妄想しなくても本当は面白い分野だと思うので、これからじっくり再読して読み解いていきたいものです。

ちなみに、どう考えても一般向けの書物ではない気がするので、あまりお勧めはできません;

なお、読んでいて一番面白かった瞬間↓

この正直さと、意外と詩的に見える表題が好きです。

そして、次に読む予定で購入済みの本がこちら↓

懲りていません。「稲と水晶は兄弟説」(兄弟妄想と呼ぶべきか)を強化する予定です。

「両錐水晶がびっしりと実る木や草」を妄想してうっとりするのと同じ部類の妄想だと思います。たぶん。

草に宝石がなるわけがないのに、そういう光景を想像したくなるんですよね。異種の組み合わせが詩情をそそるんだろうか。

同じように、人間が死んだら数億年後には鉱物になっていたらいいなと思います。化石のようになったらちょっとショッキングですけど……生前をまったく連想させないような、なるべくなら透き通った種類の石がいい。

しかし、最近たまに見かける「遺灰をダイアモンドに」とか、そういうのもちょっと違う気がします。鉱物はあくまでも自然の中から生まれてくるものなので、ああいうふうになりたいわけです。研磨したり母岩を取り払ったりした宝石より、母岩つきの鉱物標本がいい、と思うのと同じ感覚でそう思っています。

……たぶん、この命題はまだまだ私の中で続くので、今後新しい情報を仕入れて妄想が悪化/軽減したら、またご報告します。

2013

最近読んだ本、その2。

有名な大御所から、マイナーな傑作まで、時間にまつわるSFの短編を集めたものです。ええと、面白かったんですよ。同じく、時間SF選である「時の娘」より、全体的に読後感は良かったです。総じて水準が高かった、ような気がする。

しかし、それが錯覚かと思うほど、すごい爆弾が一つ仕込まれていたので、いろんなものが吹っ飛びました。

どういうことだ……

以下、感想。

一部、めちゃくちゃにこき下ろしている部分がありますのでご注意ください。

2013

凄まじい暑さですね。

いや、日々40度越えしている地域のことを考えたら、そうも言っていられないのかもしれませんが……真夜中過ぎても32度ってどういうことなのか……

暑いし、あんまり暑いなかでPCを立ち上げていても熱暴走しそうなんですが、いつまでも日記のトップに訃報を載せているのもなんなので、最近読んだ本の感想でもつらつらと書いてみようかと思います。

二記事続きます。

一部ネタバレもありますのでご注意ください。

2010

ちょっと涼しい日があったりして、浮かれているうちに間が空いてしまいました……;

今日はレア本の話です。

相変わらずマニアックですみません。

「初歩のチベット医学」 ドゥルカア・カンガァール著 竹内祐司訳 東方出版 1995

京都の寺町通り、仏教書専門店「其中堂」で、ワゴン売りしていた中から見つけました。

「其中堂」、だいすきなんです。

スマートコーヒーのすぐ近くなので、よく通りかかる場所ですしね。

それはともかく、恐らくレア本っぽいこれ。

訳文がとても読みにくい上、興味のある方もあまりいないと思うので、内容についてはまた今度触れるとして(また語るのかよ……)

今日はチベット流ダイエットについての文章だけ、抜き出しておきます。

・・・・・・チベット医学によるダイエット法・・・・・・

1.グラス一杯の水を沸かす。

2.三分の一が蒸発したあたりで、ティースプーン一杯の蜂蜜を入れ、水と蜂蜜が完全に混ざり合って白くなるまで攪拌する。

3.ぬるくなるまで待って、早朝、何かを食べる前にこれを飲む。

4.それから一時間半は、何も食べないこと。

カンガァール先生によるポイント解説

・朝、食べ物を食べる前、全ての神経と静脈は開いた状態にあります。この状態で、蜂蜜を行き渡らせると、脂肪蓄積を防ぐ効果があります。

・水ではなくミルクを使うと太ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

……だそうです。

なんか、一時はやったバナナダイエットに似ている気がしないでもないです……

今日はレア本の話です。

相変わらずマニアックですみません。

「初歩のチベット医学」 ドゥルカア・カンガァール著 竹内祐司訳 東方出版 1995

京都の寺町通り、仏教書専門店「其中堂」で、ワゴン売りしていた中から見つけました。

「其中堂」、だいすきなんです。

スマートコーヒーのすぐ近くなので、よく通りかかる場所ですしね。

それはともかく、恐らくレア本っぽいこれ。

訳文がとても読みにくい上、興味のある方もあまりいないと思うので、内容についてはまた今度触れるとして(また語るのかよ……)

今日はチベット流ダイエットについての文章だけ、抜き出しておきます。

・・・・・・チベット医学によるダイエット法・・・・・・

1.グラス一杯の水を沸かす。

2.三分の一が蒸発したあたりで、ティースプーン一杯の蜂蜜を入れ、水と蜂蜜が完全に混ざり合って白くなるまで攪拌する。

3.ぬるくなるまで待って、早朝、何かを食べる前にこれを飲む。

4.それから一時間半は、何も食べないこと。

カンガァール先生によるポイント解説

・朝、食べ物を食べる前、全ての神経と静脈は開いた状態にあります。この状態で、蜂蜜を行き渡らせると、脂肪蓄積を防ぐ効果があります。

・水ではなくミルクを使うと太ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

……だそうです。

なんか、一時はやったバナナダイエットに似ている気がしないでもないです……